Pedro Ruiz

Durante mucho tiempo la fotografía política fue un acompañamiento. Un instrumento útil, sí, pero subordinado. El discurso era lo principal: la palabra. La imagen venía detrás, como una prueba o como un adorno. Un atril, una bandera, un apretón de manos, una sonrisa de manual. Fotografías correctas. Fotografías que no molestaban.

Pero algo ha cambiado. Y no es menor.

Hoy hay ocasiones —cada vez más— en las que el discurso llega tarde. La imagen ya lo ha dicho todo. La fotografía se ha convertido en mensaje antes que prueba, emoción antes que explicación. Y, en ese giro, la política ha encontrado un atajo: puede contar mucho sin decir casi nada. Puede imponer un tono sin necesidad de argumentar. Puede construir un “nosotros” y un “ellos” sin desplegar una sola línea de programa.

Esta transformación no se debe solo a la tecnología o a las redes. Se debe a una verdad incómoda que la política ha aprendido con rapidez: la gente no recuerda el discurso, recuerda la imagen. Y lo que se recuerda acaba siendo, muchas veces, lo que se cree.

Por eso, si queremos entender cómo ha evolucionado el discurso político en los últimos años, conviene mirar menos los mítines y más los archivos. Menos los discursos transcritos y más las fotografías elegidas. Porque la imagen no solo representa la política: también la dirige.

El cambio de idioma: cuando la política deja de ser palabra

La política ha cambiado de idioma sin que apenas lo notáramos. Antes, un líder se consolidaba por su oratoria, por su capacidad de hilar un relato largo, por su manera de sostener una idea durante veinte minutos sin perder el control del tono… Hoy el discurso se ha reducido. Se gana una jornada con una frase. A veces ni eso. Se gana con un gesto. Con un momento compartido en redes. Con un vídeo recortado. Con una fotografía que lo fija.

Ahí la fotografía política ha ganado un poder nuevo. Ha pasado de ilustrar a condensar. Y condensar en política es determinante porque el público ya no habita los discursos largos, habita los resúmenes. Y la fotografía no solo captura un instante, decide qué parte de la realidad merece ser vista y recordada.

La fotografía se ha adaptado a este tiempo. No puede permitirse el lujo de ser lenta, pero tampoco puede permitirse ser vacía. La buena fotografía política actual es la que logra algo difícil: ser rápida sin perder profundidad. Ser apta para redes sin volverse propaganda. Ser un mensaje sin convertirse en eslogan.

De la foto “bonita” a la foto “que dice”

Quizá el cambio más evidente en el oficio es este: antes se pedían fotos correctas, hoy se piden fotos que “digan algo”. Fotografías que contengan un mensaje reconocible. Que puedan viajar con poco texto. Que se entiendan sin explicación. Que sirvan para titulares.

Eso tiene un lado positivo: obliga a pensar. Obliga a elegir. Obliga a editar. Hace que el fotógrafo deje de ser operario para convertirse en narrador.

Pero tiene también el riesgo de que la fotografía se convierta en simplificación. Porque una foto que funciona como titular puede funcionar también como manipulación. El instante más duro, la mirada más incómoda, el gesto más extremo… y fuera de contexto. Una imagen recortada puede convertir una conversación en bronca, o una duda en derrota.

El discurso político contemporáneo vive de la emoción y del impacto. Y en ese terreno la fotografía se mueve con una eficacia peligrosa: puede emocionar sin explicar, convencer sin demostrar, construir percepción sin pruebas.

Por eso la fotografía política de hoy exige una ética más fuerte que nunca. Porque ahora, más que nunca, la imagen no acompaña: habla.

El cuerpo como discurso: la política ya no se declama, se interpreta

Hay otro cambio decisivo: el discurso político se ha “corporizado”. El mensaje ya no se sostiene solo en la palabra. Se actúa. Se camina. Se abraza. Se grita. Se guarda silencio. Se aguanta un gesto. Se resiste.

Y ahí la fotografía ha encontrado su lugar natural. La cámara entiende el cuerpo mejor que la transcripción.

En los últimos años hemos visto que las imágenes más recordadas no son las de grandes discursos. Son las del instante previo, del gesto mínimo, del segundo de duda o de tensión. La política moderna se juega tanto en los pasillos como en los atriles. Tanto en una conversación al oído como en un eslogan.

El fotógrafo está ahí: esperando lo que el discurso verbal no controla. Porque el cuerpo traiciona. Y la cámara lo sabe.

Las imágenes que dominan el nuevo mensaje político

Si hoy recorremos redes institucionales, perfiles de líderes, campañas de partidos y portadas, veremos que la fotografía política se ha llenado de formatos repetidos. Pero no se repiten por inercia: se repiten porque ya son formas de discurso.

Una de las imágenes reina es la de cercanía: el político con gente, el apretón de manos, la visita a un barrio, la conversación con un vecino. Su mensaje es obvio: “estoy contigo”. Pero es también el tipo de imagen más fácil de fabricar: se puede posar cercanía sin vivirla. La diferencia entre verdad y escenificación suele estar en pequeños detalles como la mirada, el cuerpo, la distancia real, etc.

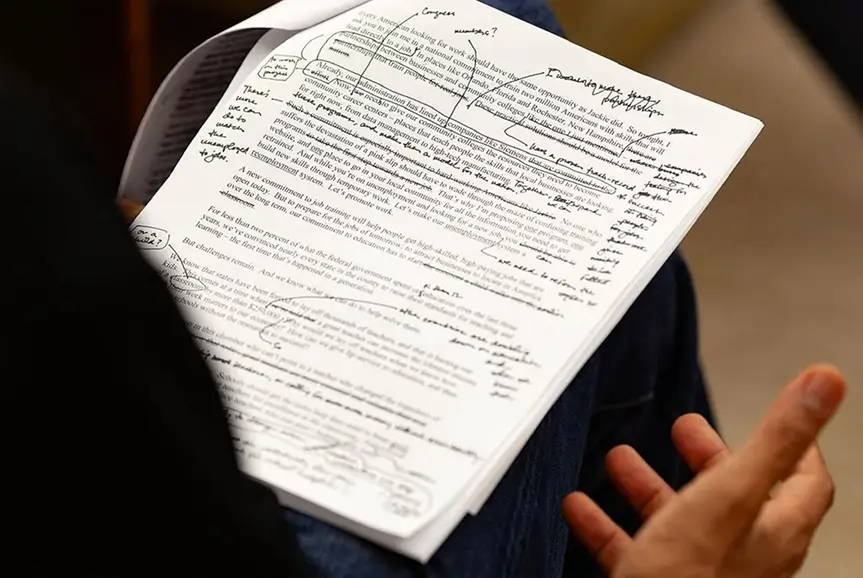

Ha crecido también la imagen de gestión: reunión, papeles, gráficos, ordenador, llamada. Estas fotos sostienen un discurso defensivo: “se trabaja”. No demuestran eficacia, pero la sugieren. Y en un tiempo de sospecha permanente hacia la política, la sugerencia ya es un arma.

Luego está la imagen de conflicto: bronca parlamentaria, choque en pasillo, gesto de desprecio. Este tipo de foto funciona porque es primaria, visceral: no necesita contexto para generar bando. Se comparte sin pensar. Es la imagen perfecta para un discurso polarizado.

El símbolo ha vuelto con fuerza: bandera, constitución, arquitectura institucional. En un tiempo donde el discurso se vuelve identitario, el símbolo es un atajo. No explica, afirma. Y a veces la política prefiere afirmar antes que explicar.

También se ha consolidado la imagen de equipo: cohesión, caminata conjunta, grupo compacto. Es un mensaje interno y externo: “no estoy solo”, “somos bloque”.

Por último, la más difícil y quizá la más verdadera, la imagen humana. El cansancio, la risa espontánea, la duda, el gesto no preparado. Ese tipo de foto sostiene el discurso más contemporáneo de todos: autenticidad. Y precisamente por eso es la que más miedo da en los gabinetes. Porque lo auténtico no se puede controlar del todo.

La gran innovación: unir fotografía y mensaje sin que se note

Cuando se habla de innovación, se piensa en estética moderna o en filtros. Pero lo nuevo no está ahí. Lo nuevo está en la arquitectura del relato. La innovación real hoy consiste en unir fotografía y mensaje de manera tan orgánica que parezca natural. Que no huela a campaña.

Aquí hay varias claves que están cambiando el oficio:

La primera es la secuencia. Antes bastaba con “una foto”. Hoy se construye un relato en tres o cinco imágenes. Llegada, interacción, gesto, cierre. Esto obliga al fotógrafo a pensar como editor. A construir un capítulo, no un fotograma aislado.

La segunda es que las fotos ya se realizan pensando en su destino: carrusel, vertical, recorte. El fotógrafo actual compone con el recorte en la cabeza. Es una limitación técnica, sí, pero también una forma de entender el mensaje: debe sobrevivir incluso cuando se estrecha.

La tercera es la coherencia estética. Hoy el estilo es discurso. El color es discurso. El tipo de luz, el contraste, la distancia, la elección del gran angular o del teleobjetivo… todo eso comunica. Una campaña visual sobria transmite seriedad. Una campaña cálida transmite cercanía. Una campaña agresiva transmite fuerza. Ya no es solo forma, es contenido.

La política ha entendido que la fotografía puede crear tono. Y el tono es el nuevo discurso.

La campaña como serie: nuevos conceptos visuales

En los últimos años la política ha dejado de narrarse como evento y se narra como episodios de una serie. La campaña ya no es un acto al día, es un relato continuo. Y la fotografía se ha adaptado.

Aparecen conceptos visuales nuevos: el “día de” (un día entero narrado en imágenes), el “detrás” como prueba de autenticidad, el ciudadano como protagonista del encuadre, la ciudad no como fondo sino como personaje.

Aquí conviene mencionar campañas que han entendido esto con claridad, como la de Zohran Mamdani en Nueva York. Lo interesante de aquel caso no era una estética espectacular sino una idea narrativa; la ciudad manda, el candidato se integra. Metro, calles, esquinas. El candidato a la altura de la vida cotidiana, sin pedestal.

No se trata de copiar modelos ajenos, sino de aprender el principio de que la política comunica mejor cuando el escenario es real y cuando el mensaje se apoya en lo cotidiano. La fotografía no “dice que es cercano” sino que lo muestra.

Fotógrafos y políticos: el pacto invisible del acceso

En este nuevo ecosistema visual, el fotógrafo ya no es solo fotógrafo. Es editor, guionista y mediador. Y eso lo sitúa en un lugar delicado. Porque el discurso político quiere control y el fotógrafo necesita libertad.

La relación fotógrafo–político se basa hoy en un pacto silencioso. El político necesita sentirse protegido de la caricatura injusta. El fotógrafo necesita acceder sin convertirse en parte del teatro. Si el pacto se rompe, la imagen se vuelve propaganda o se vuelve guerra.

Los fotógrafos independientes luchan por acceso y por verdad. Los fotógrafos de gabinete construyen coherencia y archivo, pero caminan en una línea fina para no caer en propaganda. Y luego existen perfiles híbridos, cada vez más valiosos: profesionales que entienden la lógica editorial y la lógica institucional, que saben qué funciona en prensa y qué necesita una institución.

En todos los casos, se repite una idea: editar es poder. Porque el discurso visual no se hace al disparar, se hace al elegir. Y elegir implica responsabilidad.

El riesgo: que la imagen sustituya al discurso

La evolución del discurso político hacia lo visual tiene un peligro evidente y no es otro que la argumentación desaparezca. Que la foto se convierta en prueba sin serlo. Que el gesto reemplace a la idea. Que la emoción desplace al contenido.

Y ese riesgo es real. Porque una imagen puede convencer sin explicar, construir enemigo sin matizar, aparentar éxito sin demostrarlo. La fotografía tiene una fuerza que el discurso verbal ya no tiene: entra rápida, se queda, se comparte.

Pero la fotografía también puede ser resistencia. Puede recuperar la complejidad. Puede mostrar contradicción. Puede incomodar. Puede devolver contexto.

Ahí está el papel del fotógrafo político contemporáneo: decidir si su trabajo es solo abastecer el mensaje o también mantener viva la mirada crítica.

El archivo: el discurso del futuro

La política vive en el presente, pero la fotografía construye el futuro. Dentro de veinte años no se recordarán muchos discursos completos. Se recordarán imágenes.

Por eso el archivo importa. El pie de foto importa. La catalogación importa. En un tiempo de producción masiva de contenido, archivar bien es un acto de responsabilidad democrática.

Un gabinete que no archiva renuncia a su memoria. Un fotógrafo que no ordena deja que el relato se pierda. Y sin relato, la política se convierte en ruido.

Cierre: la imagen ya no acompaña, conduce

La fotografía política ha dejado de ser acompañante porque el discurso político ha dejado de ser solo palabra. El mensaje se transmite con una foto, con una secuencia, con un encuadre, con una estética.

En este tiempo nuevo, la fotografía no ilustra: decide. Decide qué se recuerda. Decide qué emoción domina. Decide qué se cree.

Y por eso la pregunta en 2026 ya no es si la fotografía política es importante. Eso está resuelto. La pregunta es otra:

¿Quién controla el relato visual?

¿Con qué ética se edita?

¿Con qué intención se fotografía?

Porque, al final, hay dos clics: el que suena y el que decide.

Y hoy, en política, el clic que decide se ha convertido en el nuevo discurso.