Pedro Ruiz

Un marco desigual: visibilidad, poder y género

Durante mucho tiempo pensé que el trabajo terminaba cuando bajaba la cámara. Ese gesto casi ceremonioso —cerrar la tapa, guardar la óptica— parecía poner punto final al día. Hasta que comprendí que el verdadero músculo del oficio empieza cuando abres la carpeta y vuelves a mirar con calma lo que miraste con prisa. La edición es ese segundo clic, silencioso y determinante, que decide qué historia sobrevivirá al ruido. En política, ese clic ausente —el de elegir— es tan importante como el disparo.

En política, ese clic ausente —el de elegir— es tan importante como el disparo

En un ministerio, una consejería o un ayuntamiento, cada jornada produce cientos de imágenes. Si quien estuvo dentro de la sala no participa en la mesa donde se decide qué se publica, para qué canal y con qué intención, la fotografía se convierte en un trámite estético. Lo que propongo es simple: que el fotógrafo sea también editor —o, al menos, forme parte activa del proceso editorial—, no por egolatría, sino por eficacia narrativa. Quien vio el gesto antes del gesto, quien leyó el ambiente antes de levantar la cámara, está en mejor posición para sostener un relato coherente y honesto.

La figura del editor gráfico y su traducción al gabinete

En prensa, el editor gráfico no maquilla: ordena sentido. Jerarquiza, contextualiza, ajusta el diálogo entre imagen, texto y maqueta. Su misión no es buscar la foto más bonita, sino la más clarificadora. Trasladado a un gabinete de comunicación, ese rol significa que la foto no es un adorno del mensaje; es parte del mismo. La actualidad institucional es un puzle móvil: reuniones, visitas de obra, ruedas, viajes, crisis. La edición, aplicada aquí, es estrategia comunicativa: decide qué se ve, qué se entiende y qué se recuerda.

Cuando el fotógrafo se sienta en esa mesa, el flujo cambia. No hace falta explicar el contexto de cada disparo; la persona que propone la foto sabe por qué la propone. Se reduce el margen de error —esas elecciones que dicen lo contrario de lo que se quiso contar— y se gana coherencia de estilo. La iconografía institucional deja de depender del humor del día o del guardia de turno y empieza a respirar con una lógica propia, reconocible.

Por qué el fotógrafo debe editar: una mirada con autoridad narrativa

Quien estuvo en el despacho cuando la frase dudó, quien vio el cuerpo relajarse después del acuerdo, no solo acumula anécdotas: acumula criterio. Y ese criterio no garantiza infalibilidad, pero sí le da al equipo una autoridad narrativa difícil de improvisar desde fuera de la escena. En política, la edición es una forma de responsabilidad pública: decide qué parte del proceso se convierte en huella.

En la Casa Blanca de Obama, Pete Souza hizo pedagogía silenciosa de todo esto con sus resúmenes anuales. No eran álbumes de greatest hits, sino guiones del año. En Francia, Soazig de la Moissonnière llevó a puerto un retrato oficial que, más que esto, era un manifiesto visual de presidencia. En Canadá, Adam Scotti convirtió la disciplina del archivo —subtítulos, etiquetas, orden— en la base de secuencias que explican gobierno sin simplificarlo. Más cerca, Amparo García ha unido en Málaga la cobertura con la edición gráfica y Bruno Thevenin, en el Congreso, ha ejercido ese criterio en caliente, donde una imagen a tiempo explica mejor que diez argumentarios.

El ecosistema político: de la war room a la mesa de edición

La war room —esa sala donde se cruzan agenda, mensajes, riesgos y oportunidades— suele priorizar el texto. La imagen llega tarde, como si fuera una ilustración. Cuando el fotógrafo/editor entra en esa conversación desde el principio, la planificación respira de otro modo. Se acuerdan ubicaciones con protocolo pensando en lo que se verá, no solo en lo que sucederá. Se prevén secuencias —no solo fotos sueltas— que permitan contar con ritmo una negociación o una visita. Se pactan silencios: a veces la mejor decisión editorial es no publicar aún.

La mesa de edición opera con una idea sencilla: publicar no es vaciar una carpeta, es proponer un relato. En la práctica, ese relato se arma cada día con una selección breve, acompañada de pies de foto sólidos y una propuesta clara de usos por canal. La edición baja la ansiedad de última hora y eleva la calidad de lo que circula.

Flujo de trabajo: del disparo a la publicación (y vuelta)

El día se ordena en tres tiempos que se alimentan entre sí. Primero, un tiempo de cobertura que ya piensa en el montaje: variedad de planos, respiraciones, huecos útiles para maquetación y verticales que soporten texto. Segundo, un tiempo de edición rápida que, sin sacrificar rigor, entrega una selección que cuenta el día con claridad. Tercero, un tiempo de archivo que mira más allá: titulado, etiquetado, orden temático. Este tercer tiempo, el más invisibilizado, es el que convierte un disco duro en memoria institucional.

Cuando el flujo se consolida, aparece un cuarto tiempo: el de la curaduría periódica. Semanas o trimestres que se leen en conjunto para detectar patrones, ausencias, temas que conviene reforzar. Esa curaduría es oro para balances de gestión, exposiciones o libros, pero también para ajustar el tono futuro. Editar, en este sentido, es una forma de planificación.

Adaptación por canales: el mismo día, relatos distintos

Cada canal pide una forma de respiración. Las redes necesitan inmediatez sin caer en la trivialidad. El cuadrado pide síntesis, el vertical permite microcapítulos, la secuencia de tres imágenes ordena un argumento. El fotógrafo/editor no ‘arregla’ el día para que encaje en redes: dispara pensando en esos formatos. La prensa, por su parte, agradece paquetes curados con una posible apertura y apoyos consistentes, bien pieados. La web institucional y los informes impresos reclaman continuidad cromática y de lenguaje visual. Las notas de prensa no necesitan veinte imágenes: si la selección es buena, con una principal y dos apoyos el mensaje aterriza limpio.

El fotógrafo/editor no ‘arregla’ el día para que encaje en redes: dispara pensando en esos formatos

Esta adaptación no es un remiendo de última hora. Es una manera de pensar la comunicación visual desde el inicio. Y funciona por acumulación: si durante meses publicas con coherencia, el público aprende a leer tu mirada y los medios confían en tu material.

El archivo como estrategia: escribir hoy lo que leeremos mañana

El archivo es, a menudo, el cuarto oscuro de la comunicación. Pero bien cuidado —titulado con precisión, etiquetado por temas, cruzado con agendas e hitos— se convierte en un mapa de la gestión. No se trata de conservar todo por si acaso, sino de decidir qué constituye memoria. Ahí el fotógrafo/editor es clave: sabe qué imagen explica una política pública más allá de su anuncio, qué detalle sintetiza un clima, qué escena merece volver dentro de un año cuando toque rendir cuentas.

En términos prácticos, un archivo vivo reduce la dependencia del último minuto y multiplica las posibilidades creativas: dosieres sólidos, exposiciones con discurso, balances visuales que no repiten clichés. Y, sobre todo, protege de un mal habitual: que la historia de una institución quede contada por azar o por terceros.

La ética de la elección: publicar es responsabilizarse

Editar no es maquillar. Es elegir con criterio y hacerse cargo de lo que esa elección significa. Implica renunciar a favoritas que confunden el tono, preservar lo vulnerable cuando aporta más al archivo que al feed y asumir que hay gestos que —aun siendo genuinos— no ayudan a explicar una decisión. La ética del fotógrafo/editor no consiste en esconder, sino en contextualizar. En crisis, esta ética es decisiva: una imagen puede apagar un incendio o avivarlo. Nadie está mejor situado para tomar esa decisión que quien estuvo dentro y conoce el peso de cada plano.

La ética alcanza también a los pies de foto. Un pie pobre vacía de sentido una buena imagen; uno preciso informa, evita malentendidos y documenta. El pie es edición: añade la capa de significado que el espectador merece.

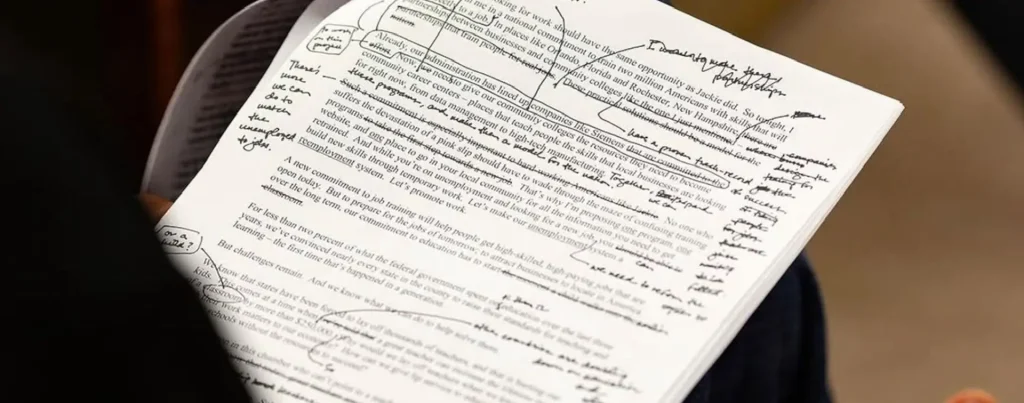

Seis decisiones editoriales que hicieron relato

Hay imágenes que no se explican sin la mano de quien las eligió. El retrato oficial de Emmanuel Macron es una de ellas: una fotografía cuidada al milímetro que, más que representar a una persona, representó una idea de presidencia. La mirada de Soazig de la Moissonnière acompañó la pieza desde el encargo hasta su destino público. No es solo disparar: es llevar la imagen de la mano hasta el papel y defender por qué esa y no otra.

No es solo disparar: es llevar la imagen de la mano hasta el papel y defender por qué esa y no otra

Algo muy similar ocurre con los Year in Photographs de la era Obama. La selección de Pete Souza ordena el año como un cuento con capítulos. Ahí una escena íntima pesa más que diez podios y la política aparece con el grosor real que tiene: decisiones y dudas, pasillos y gestos. La edición convierte en relato lo que de otro modo sería un mosaico.

Con Adam Scotti, la lección es de método. Subtítulos, etiquetas, orden. Esa disciplina de archivo explica por qué sus secuencias anuales respiran como películas donde la vida de gobierno es inteligible sin ser simplificada. No hay fuegos artificiales: hay criterio.

En Chile, la exposición de Marcelo Segura sobre la presidencia de Sebastián Piñera demuestra que el valor de un archivo no está en la acumulación, sino en la renuncia. Cincuenta y tantas imágenes sostienen cuatro años de biografía visual. No son todas las que están, son las que cuentan. Y ese verbo —contar— es la esencia de editar.

Bajando a lo local, la cobertura de Amparo García en el día grande de Málaga resume el valor de conocer el tono de una ciudad. Entre cientos de momentos, la imagen que viaja a medios y redes no es la más bonita; es la que equilibra lo institucional y lo popular, lo cívico y lo religioso, sin caricaturizar ninguno. Detrás hay una editora que sabe qué quiere explicar de su territorio.

Y en partidos políticos, a ritmo de Bruno Thevenin, hay días en los que una sola fotografía aclara un pleno entero: dos personas que asienten en un margen, una mano que baja, una distancia que se acorta. Si esa imagen se impone, es porque alguien la reconoce en el caos, la separa del montón y la defiende como la mejor síntesis del día. Eso también es editar.

Condiciones de posibilidad: confianza, tiempo y método

Para que el fotógrafo edite de verdad hace falta confianza: reconocer que la mirada que estuvo dentro tiene algo que decir fuera. Hace falta tiempo: reservar espacios en el flujo diario para la criba, el pie, la entrega curada y el archivo. Y hace falta método: un libro de estilo visual sencillo —color, contraste, planos, símbolos, criterios de descarte— y una rutina estable de publicación que evite la ansiedad de la inmediatez permanente.

No es una revolución; es un acuerdo de trabajo. Se gana agilidad, se reducen fricciones entre redes, prensa, diseño y protocolo y se consolida una identidad visual que deja huella. Con el tiempo, los medios aprenden que de esa fuente sale material fiable y el público reconoce una manera de mirar.

Epílogo: editar es cuidar

Al final, editar es un verbo de cuidado. Cuidar al protagonista —no explotarlo ni embellecerlo—, cuidar a la institución —proteger su relato de simplificaciones—, cuidar a la ciudadanía —ofrecer imágenes que de verdad informen— y cuidar al oficio —recordar que no somos operadores de botón. Cada tarde, cuando abro la carpeta y escucho a una imagen decir “yo cuento mejor lo que pasó”, confirmo que este es el lugar exacto donde quería estar: entre la cercanía del disparo y la distancia de la edición. Ese equilibrio, frágil y fértil, es el que propongo a cualquier gabinete que quiera tomarse en serio la comunicación visual. Pongan al fotógrafo en la mesa, pídanle que dispare y que edite. La mirada que hace la foto es la que, en el fondo, mejor sabe decidir.

EPÍGRAFE

La ética del fotógrafo/editor no consiste en esconder, sino en contextualizar. En crisis, esta ética es decisiva: una imagen puede apagar un incendio o avivarlo. Nadie está mejor situado para tomar esa decisión que quien estuvo dentro y conoce el peso de cada plano.