Keka Alcaide

Asesora política, comunicación institucional y asuntos públicos

En los últimos años, el interés por la España vaciada ha cobrado una inusitada centralidad en el debate político español. Sin embargo, esta atención no siempre ha estado acompañada de una estrategia comunicativa eficaz ni de un compromiso sostenido. Más allá del diagnóstico de la despoblación y la desigualdad territorial, persiste una brecha entre el discurso político —construido en entornos urbanos, mediáticos y abstractos— y las realidades de los territorios rurales, marcadas por el abandono institucional, el envejecimiento y la desconfianza acumulada.

Para que el discurso político cale en la España vaciada no basta con reproducir las lógicas urbanas o trasladar promesas generales a un contexto diferente. Se requiere una reformulación integral de la estrategia política, que parta de un reconocimiento explícito de los agravios históricos y construya nuevas formas de relación con los habitantes de estos territorios. El punto de partida debe ser la escucha activa y el diagnóstico compartido. Las personas que habitan estos espacios no necesitan ser convencidas de su situación, sino reconocidas como actores legítimos de un proceso político y no como meros receptores de ayuda o destinatarios de políticas de compensación.

La proximidad es una de las claves fundamentales. En los pueblos, la política no se juega tanto en las redes sociales como en la plaza, la cooperativa o el centro de salud. La presencialidad, los encuentros cara a cara y la construcción de confianza requieren tiempo y constancia. No se puede improvisar una campaña rural en un mes ni desplazar al candidato urbano como solución mágica. Por el contrario, las figuras locales —alcaldes pedáneos, maestras, agricultoras, personal sanitario— son esenciales como portavoces legítimos del territorio, capaces de articular un discurso que conecte con el día a día de la comunidad.

No se puede improvisar una campaña rural en un mes ni desplazar al candidato urbano como solución mágica

El discurso político no puede limitarse a la denuncia del abandono: debe ofrecer un horizonte de sentido positivo, fomentando la construcción y consolidación de la identidad. Se trata de reivindicar el orgullo de vivir en un entorno rural, de recuperar la idea de que quedarse en el pueblo no es un fracaso, sino una forma de resistencia. Los lemas más eficaces son los que articulan ese sentimiento: “Aquí se vive, aquí decidimos”, “Ser pocos no resta derechos”, “Nosotros somos el futuro”. En este sentido, los símbolos culturales —fiestas, gastronomía, paisaje, lengua— se convierten en herramientas políticas, no como folclore, sino como expresión de una comunidad con derecho a decidir su porvenir. De ahí que el tono varíe de tecnocrático, segmentado y cosmopolita en áreas metropolitanas a lo emocional y comunitario en la España más solitaria.

Los programas políticos destinados a estos territorios no pueden redactarse en despachos ministeriales sin interlocución real, de ahí que la estrategia tenga que ser participativa, devolviendo a los vecinos la ilusión por diseñar juntos el futuro de su pueblo. Mientras que los temas centrales que rige el relato en la ciudad versan sobre vivienda, movilidad, innovación o derechos, el rural lo centra en sanidad, transporte, despoblación o empleo. Es necesario incluir a la comunidad en la elaboración de los proyectos a través de consultas, encuestas comarcales o asambleas abiertas. Esta co-creación no solo mejora la pertinencia de las propuestas, sino que fortalece su legitimidad. Un plan de desarrollo rural no será sostenible si no está anclado en el conocimiento práctico y el deseo colectivo.

La comunicación como aliada clave

La misma campaña política debe modificar su narrativa, sus símbolos y sus canales para conectar eficazmente con públicos urbanos y rurales. Mientras que en la ciudad el mensaje suele ser progresista, modernizador y mediático, en la España vaciada se vuelve más identitario, concreto y presencial. Para que se produzca dicha adaptación, la comunicación se convierte en la palanca motora, capaz de traducir las propuestas en realidades concretas, utilizando los canales adecuados para llegar efectivamente a una audiencia que, por su contexto, requiere una relación política diferente, más humana y sostenida en el tiempo.

En el ámbito urbano, el discurso se centra en mensajes sobre problemas de gestión pública vinculados a servicios modernos como el transporte público eficiente, la vivienda asequible y el empleo tecnológico. Además, suelen enfatizarse temas relacionados con los derechos civiles, la lucha contra la corrupción y la igualdad social. Por ejemplo, una campaña progresista en la ciudad podría poner especial atención en la digitalización, el transporte sostenible y políticas inclusivas dirigidas a jóvenes y minorías. En estos territorios, los mensajes se enfocan en garantizar el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación y el transporte, así como en combatir la despoblación, mantener infraestructuras y apoyar la economía local, principalmente agrícola y ganadera. Por ello, el discurso se orienta a la supervivencia del territorio, la reivindicación de derechos para quedarse y la promoción del arraigo.

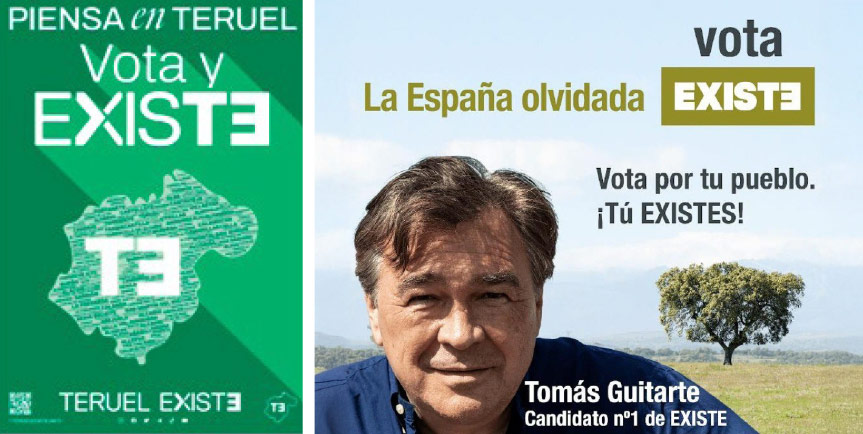

Si importante es el mensaje, lo es igualmente su codificación. Mientras que en entornos urbanos pueden predominar claims como “Por una ciudad moderna y justa” o “Jóvenes protagonistas del cambio”, en las zonas rurales se privilegian eslóganes que apelan al orgullo local y a la resistencia, tales como “Aquí vivimos, aquí decidimos” o “No somos territorio vacío, somos futuro”. Esta diferenciación refleja no solo una cuestión de forma, sino la necesidad de responder a identidades y sensibilidades distintas. Visualmente, la campaña urbana suele emplear imágenes dinámicas con rostros jóvenes, diversidad cultural y escenarios de ciudad como metros, plazas y parques, acompañados de colores vivos y modernos. En la campaña rural, en cambio, prevalecen fotografías de paisajes, pueblos y habitantes realizando actividades cotidianas. Se usan colores más sobrios, que evocan la naturaleza y la tradición, y se prioriza mostrar al colectivo antes que a líderes específicos, para reforzar la sensación de comunidad.

Un discurso pensado para el ámbito rural debe evitar tecnicismos, eufemismos y abstracciones vacías. Hay que poner el foco en el lenguaje. No se trata de prometer ‘digitalización’, sino de garantizar cobertura móvil estable y cajeros automáticos. No se trata de hablar de ‘movilidad sostenible’, sino de asegurar un autobús diario y un tren que no haya que defender cada legislatura. Lo que se prometa debe ser factible, tangible y medible. La confianza, en la España vaciada, es un bien escaso que se recupera con acciones verificables, no con declaraciones de intenciones.

La elección de los canales de comunicación debe adaptarse igualmente al contexto. Mientras en la ciudad las campañas giran en torno a Twitter, Instagram o debates televisados, en el medio rural siguen siendo cruciales la radio comarcal, los semanarios locales o el boca a boca. Una buena campaña rural no necesita viralizarse, necesita estar allí donde vive la gente. Los materiales gráficos deben reflejar ese enfoque: carteles sin rostros de líderes, sin colores de partido, con fotografías reales del entorno, del territorio y de quienes lo habitan.

A nivel político, es indispensable una mayor coordinación entre municipios, comarcas y provincias y un compromiso sostenido en el tiempo. No se puede reducir a un gesto electoral cada cuatro años. Mantener la presencia entre campañas, rendir cuentas, informar de los avances o retrocesos legislativos y sostener oficinas de atención permanente en el territorio son gestos que construyen credibilidad. En el mundo rural, donde la distancia con el poder es estructural, esa continuidad no es un añadido. Es la condición básica de toda relación política.

Cómo los partidos le hablan a la España más silenciosa

Movimientos como Teruel Existe y Soria ¡YA! han protagonizado campañas muy exitosas al centrarse en el abandono histórico, con lemas que reivindican la visibilidad y la justicia territorial, usando imágenes reales de pueblos y habitantes para conectar con la identidad local. Ambos apuestan por la presencia directa en el territorio y comunicación en medios locales.

En la España vaciada, el discurso es territorial y emocional, con carteles que enfatizan comunidad y pertenencia, mensajes claros sobre servicios y leyes específicas. En la ciudad, el discurso se centra en gestión, poder y crítica al status quo, usando imágenes impactantes y slogans contra las élites

Los carteles y lemas son reflejo del público objetivo: uno más emocional y colectivo, el otro más político y mediático

El PSOE centra sus campañas en la defensa de servicios públicos, la cohesión territorial y el reto demográfico. Utiliza lemas como ‘Avanzamos juntos’ y mensajes de cercanía, que destacan su gestión y presencia institucional.

En zonas rurales, el Partido Popular centra sus campañas en la defensa del campo, los servicios básicos y la bajada de impuestos. Usa lemas como ‘Garantía de futuro’ y apela a la experiencia de gestión y la conexión con las tradiciones. Su cartelería combina líderes locales y nacionales y sus actos se enfocan en sectores agrarios. El discurso es pragmático y cercano, con propuestas sobre empleo, infraestructuras y apoyo al medio rural para frenar la pérdida de apoyo en beneficio de partidos localistas.

Partidos como Más País y Unidas Podemos han tratado de acercarse a la España vaciada con propuestas sobre transición ecológica y justicia social, pero enfrentan dificultades para generar un discurso auténtico, por lo que buscan alianzas con grupos locales.

VOX conecta con la España vaciada apelando a valores tradicionales, unidad nacional y defensa de la ruralidad como parte de la ‘España auténtica’. Su discurso enfatiza seguridad, apoyo a las familias rurales y protección de tradiciones, usando un lenguaje directo y símbolos del campo. Esta estrategia a favor de la España Silenciada ha logrado captar apoyo en provincias despobladas, diversificando así el panorama político rural.

La ciudad y la España vaciada escuchan y exigen discursos distintos

El discurso político en España refleja aún hoy en día las profundas desigualdades territoriales existentes. La ciudad y la España vaciada no solo viven realidades distintas, sino que escuchan y exigen discursos distintos.

La clave no está solo en cambiar el mensaje, sino en transformar la manera en que se entiende la política, no como una imposición vertical, sino como una relación de reciprocidad. Superar esta fractura implica reconocer la pluralidad territorial como un valor y diseñar políticas públicas que vayan más allá del equilibrio estadístico para abrazar la justicia territorial. La España vaciada no espera salvadores, espera interlocutores. Y construir esa interlocución exige tiempo, respeto, presencia y coherencia. Solo entonces, si el discurso político es capaz de encarnar esas condiciones, será posible construir un relato realmente integrador y representativo capaz de convertirse en acción transformadora.