Santiago Castelo

Consultor en comunicación y director adjunto de ideograma

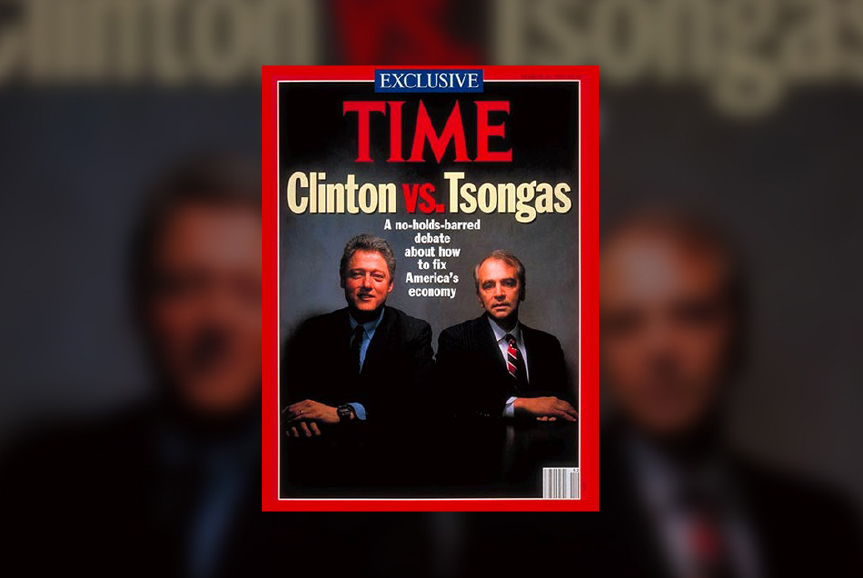

En las primarias demócratas para las presidenciales de 1992, el exsenador Paul Tsongas era uno de los grandes favoritos, incluso por encima de Bill Clinton, quien luego acabaría ganando las elecciones y convirtiéndose en presidente. Durante la campaña, Tsongas, que años antes había recibido un trasplante de médula ósea como parte del tratamiento contra un linfoma no Hodgkin recurrente, ocultó una recaída y anunció, junto a su equipo de médicos, que estaba completamente curado. Era mentira. No se sabe si su enfermedad afectó —y en tal caso, en qué medida— a su desempeño en las primarias, pero, a la vista de los acontecimientos, si hubiera sido elegido presidente habría estado en tratamiento durante buena parte de su mandato y habría fallecido pocos días antes de poder terminarlo (Streiffer, Rubel y Fagan, 2006).

El caso de Paul Tsongas no es una excepción, sino una muestra de una histórica tradición de mentiras y omisiones sobre la salud de aspirantes y líderes políticos. John F. Kennedy negaba que tuviera la enfermedad de Addison, François Mitterrand prohibió a sus médicos revelar que tenía cáncer de hueso e incluso Josiah Bartlet, el presidente de la clásica serie televisiva The West Wing, ocultó su esclerosis múltiple durante su primera campaña. Las estrategias de negación y ocultación de una enfermedad son muy comunes en política, aunque cada vez resulte más difícil llevarlas a cabo. Las filtraciones o, como vimos en el caso reciente de Kate Middleton, las especulaciones que invaden la conversación digital, ante la ausencia de información, son realidades que dificultan y debieran desincentivar cualquier estrategia de este tipo, sin embargo, se siguen escogiendo. Una confesión anticipada, siempre que pueda ser pensada estratégicamente y con cierto control sobre la información que se vaya a publicar, parece una mejor elección. Ahora bien, hay quienes creen que estas declaraciones representan un ‘síntoma de debilidad’ capaz de perjudicar la imagen de los candidatos y otros que las ven como una forma de proyectarse como ‘luchadores’ (Rodríguez Andrés, 2013). Todo depende, en realidad, del tipo de enfermedad, de la gravedad y el grado de avance y de las consecuencias (reales o percibidas) que pueda tener para el ejercicio de la función a desempeñar.

Las estrategias de negación y ocultación de una enfermedad son muy comunes en política, aunque cada vez resulte más difícil llevarlas a cabo

La percepción de la salud en la campaña norteamericana

En la actual campaña estadounidense, la edad y la percepción de la salud física y mental están dominando, al menos parcialmente, la agenda mediática. El informe que el fiscal especial Robert Hur dio a conocer a principios de febrero, que definía a Joe Biden como un “anciano bienintencionado, pero con mala memoria”, aumentó el interés en el tema e incluso tuvo cierto impacto en la opinión pública. La encuesta de The Associated Press y NORC Center for Public Affairs de finales de marzo arrojó que el 63% de las y los estadounidenses confía poco o nada en las capacidades mentales del presidente Biden y, lo que es más preocupante, que solo cuatro de cada diez demócratas le consideran apto para el cargo. Alerta.

Estos datos hacen que, en las estrategias electorales de ambos candidatos, los ataques (y las defensas) sobre cuestiones relacionadas con la edad y la salud física y mental estén muy presentes. De un lado, Donald Trump, que pronto cumplirá 78 años, publica regularmente contenidos que muestran al actual presidente durmiendo, desorientado o tosiendo, así como también vídeos irónicos que comparan la Casa Blanca con un geriátrico y a Joe Biden con uno de sus residentes: “’White House Senior Living’, where residents feels like presidents”. Por otro lado, el presidente-candidato intenta desarticular los ataques con humor: “One candidate’s too old and mentally unfit to be president… the other guy’s me”, muy similar a aquello que hizo Ronald Reagan en el debate de 1984. Antes, en YouTube había publicado (y pautado) un vídeo en el que apostaba por la sinceridad y decía: “Look, I’m not a young guy. That’s no secret”. Y, más recientemente, en el discurso del estado de la Unión, trató de cambiar el eje de la discusión: “The issue facing our nation isn’t how old we are, it’s how old our ideas are”. Ambos candidatos, conscientes de que las percepciones de sus capacidades físicas y mentales pueden ser decisivas en esta nueva elección, están incluyendo el tema en sus estrategias, pero parece que, al menos hasta ahora, la inquina persistente del republicano resulta más efectiva.

Hay otras dos estrategias que Biden aún podría explorar para intentar revertir la imagen que existe sobre su edad y su (in)capacidad para ejercer y renovar el cargo: certificar su buena salud con una valoración médica y/o mostrar que lleva una vida saludable. Estas estrategias, que tan bien describe el profesor Rodríguez Andrés (2013), son las que suelen seguir las y los candidatos cuando, por decisión propia o por imposición de los medios de comunicación o de la opinión pública, comparten información sobre su estado de salud. La primera —la exhibición de certificados médicos— es más recurrente entre los políticos de mayor edad. Por ejemplo, en la campaña de 2008, el candidato republicano John McCain, a quien en el pasado le habían extirpado tres melanomas, puso a disposición de la prensa su historia clínica (¡más de mil páginas!) y las conclusiones de su médico, que decían que estaba “libre de cáncer” y que gozaba de una “salud excelente”. Kevin O’Connor, el médico de Biden, apenas un par de semanas después del demoledor informe de Robert Hur, dio algunos detalles del chequeo anual que se le hace al presidente: “Sigue en condiciones de cumplir con su deber y de ejecutar plenamente sus responsabilidades sin excepción”. El problema de esto es la credibilidad y la confianza que pueden suscitar este tipo de informes, que en tiempos de polarización extrema no parece estar garantizada, sino más bien todo lo contrario.

Hay dos estrategias que Biden podría explorar: certificar su buena salud con una valoración médica y/o mostrar que lleva una vida saludable

La segunda estrategia —la difusión de una vida saludable— consiste en construir y transmitir la imagen de un candidato o líder con hábitos saludables como son, por ejemplo, una rutina de ejercicio físico y una dieta equilibrada. En el libro La biografía en comunicación política (Editorial UOC, 2023) analizo el caso del argentino Daniel Scioli, que en la campaña de 2015 filtró su dieta y su rutina de ejercicios, pero aquí también podríamos hablar de las caminatas de Rajoy, los partidos de fútbol de Evo Morales, el golf de Obama, el tde Pedro Sánchez y el gimnasio de Lula, por mencionar solo algunos ejemplos. La difusión de una vida sana, centrada en el deporte y en una buena alimentación, les ayuda, por un lado, a mostrarse dinámicos, vitales y enérgicos, lo que refuerza su percepción de liderazgo (Schwartzenberg, 1978) y, por otro, contribuye a la identificación con quienes eligen hábitos y un estilo de vida saludables, una opción cada vez con más adeptos en la sociedad actual.

La salud mental ha dejado de ser tabú y se habla de ella con mayor naturalidad. Anteriormente, era completamente incompatible con la política.

Hablemos de salud mental

En el último tiempo, quizás a causa de la pandemia y sus efectos, la salud mental ha dejado de ser tabú y se habla de ella con mayor naturalidad, sin tantos complejos. Anteriormente, se temía la estigmatización y era completamente incompatible con la política. Por ello, no se supo hasta mucho tiempo después que Theodore Roosevelt y Lyndon Johnson habían padecido trastorno bipolar durante sus cargos o que Woodrow Wilson y James Madison habían sufrido depresión. Por lo mismo, el senador Thomas Eagleton, que iba a ser candidato a vicepresidente del demócrata George McGovern en 1972, debió dimitir cuando se conoció públicamente que había sido tratado por depresión en tres ocasiones (Owen, 2015). Hoy pareciera que hay una mayor tolerancia social, lo que hace que algunos líderes políticos se animen a hablar públicamente de su salud mental. Por ejemplo, el presidente chileno, Gabriel Boric, cuando todavía era diputado, contó que a los 12 años le diagnosticaron Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y que estaba en tratamiento desde entonces; o el senador demócrata John Fetterman, que, tras ganar la competitiva elección en Pensilvania, explicó que un episodio de depresión le obligó a ausentarse de su cargo durante unas semanas; o Jacinda Ardern, que renunció por sentirse agotada. Pese a los avances, la sinceridad sobre asuntos de salud mental en política sigue teniendo un elevado coste (mediático y probablemente todavía en la opinión pública) y no parece casualidad que los tres casos mencionados correspondan a líderes progresistas, que son más propensos a exhibir vulnerabilidades.

Los líderes progresistas son más propensos a exhibir vulnerabilidades

Por una política más sana

En todo caso, la salud (física y mental) de nuestros representantes (o aspirantes a serlo) abre dos grandes debates. El primero, si la ciudadanía tiene o no derecho a conocer aquella información médica de los candidatos o candidatas que pudiera afectar al desarrollo pleno de sus funciones, en caso de ser elegidos o incluso causar una sucesión anticipada, como hubiera sido el caso de Tsongas. Algunos expertos, como Annas (1995; 2000) advierten sobre la posible vulneración del derecho a la privacidad que esto pudiera suponer y reclaman la existencia de límites en la información sobre la salud física y mental. Otros, en cambio, ponen el acento en el derecho de los votantes a ejercer un voto informado (Streiffer, Rubel y Fagan, 2006). Para ellos, los candidatos tendrían la obligación y el deber moral de notificar y difundir toda aquella información médica que pudiera afectar al cumplimiento de sus funciones. En esta línea, Antoni Gutiérrez-Rubí señala que “todo lo que afecta a la salud de las personas es privado, pero en el caso de los políticos es público y los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es el estado de salud de sus gobernantes” porque una enfermedad “puede afectar a sus capacidades ejecutivas y representativas”. En su libro En el poder y en la enfermedad (2015), David Owen, un médico que ejerció la política durante muchos años, va algo más allá y propone la creación de un mecanismo institucional que permita certificar, de manera independiente, la salud de los candidatos y candidatas: “Es preciso animar a las democracias a promulgar unas leyes que hagan obligatoria la valoración médica independiente de todos los candidatos al cargo de jefe de Estado o de Gobierno, antes de que concurran a unas elecciones directas a escala nacional o indirectas a través de sus partidos” (2015).

El segundo debate, quizá algo menos extendido en la academia, gira alrededor de las expectativas que se tienen sobre las capacidades físicas y mentales de los políticos. La sociedad, aunque cada vez sea más consciente de los trastornos derivados del exceso de actividad (el burn out, por ejemplo), espera (y anhela) que las y los políticos “se aparten de la norma, que desplieguen más energía, trabajen más horas, se muestren entusiasmados por lo que hacen y llenos de confianza en sí mismos” (Owen, 2015). Las campañas electorales y el trabajo de presidente reclaman un enorme esfuerzo físico e intelectual, probablemente muy superior a la media de empleos y actividades profesionales. Esta sobreexigencia está generalizando, quizás de manera peligrosa, la tendencia a “mostrar a los políticos como superhombres, capaces de resistir agendas titánicas y horas de trabajo casi sin dormir, y sin desfallecer” (Rodríguez Andrés, 2013: 18). No es así. Hay que aceptar que los líderes políticos son personas y, por tanto, no están exentos de enfermedades y agotamiento. Es hora de normalizar que pueden sentirse cansados y necesitar unos días de respiro para desempeñar mejor sus funciones.

Es hora de normalizar que los líderes políticos pueden sentirse cansados y necesitar unos días de respiro

Una política más sana para todos y todas, en la que, por un lado, se pueda votar conociendo si las o los candidatos están en condiciones (físicas y mentales) para ejercer el cargo al que aspiran y, por otro, en la que entendamos que los políticos son personas y no superhéroes.